特集

features

- 2025.1.29

- 文化・歴史

よろこびもかなしみさえもなつかしく 想いあふるるふるき蒲田よ 【水島あやめ「松竹キネマ蒲田撮影所」入所100年記念】 後編

昨年2025(令和7)年は、松竹キネマ蒲田撮影所で女性脚本家の先駆けとして活躍した水島あやめが、撮影所に入所して100年という節目の年にあたります。

水島あやめは、1903(明治36)年7月17日に新潟県南魚沼市に生まれ、大正10年に上京、大正15年に蒲田撮影所に入所し、下丸子・久が原と大田区に20年間暮らしました。

この節目の年に、「蒲田映画祭」(大田観光協会主催)元プロデューサーの岡茂光氏と、水島あやめ研究家の因幡純雄氏に、松竹キネマ蒲田撮影所で輝きを放った女性の足跡をたどる貴重なお話をおまとめいただきました。

今回は、前編に引き続き後編として、因幡純雄氏より「よろこびもかなしみさえもなつかしく 想いあふるるふるき蒲田よ」をお届けします。

水島あやめという女性

今からちょうど100年前のこと、松竹キネマ蒲田撮影所の脚本部に、1人の女性が見習い所員として入ります。名前は、水島あやめ(本名・高野千年〈たかのちとせ〉)。日本女子大学師範家政科を卒業したばかりの22歳。入所を機に矢口町下丸子に転入し、その後久が原に転居します。そして、1930(昭和10)年まで松竹蒲田で脚本家として活躍しました。

そんな水島あやめという女性の、蒲田撮影所での10年間を紹介します。

撮影所長城戸四郎が力を入れた「女性映画」

1925(大正14)年春、城戸四郎が所長になって9か月後のこと。関東大地震で受けた被害の修復もほぼ完了し、自分が目指す撮影所づくり向けて本格的に体制を整えていこうとしているときでした。

城戸所長の戦略のひとつが、「女性映画」の製作に力を入れること。震災後の帝都復興と近代的都市建設という活気ある世相で、女性の意識と行動が開放的になりつつありました。

女性は洋装が多くなり、日本髪から断髪に変わって、身動きが格段に軽やかになります。街にはさまざまな職業婦人やモダンガールが颯爽〈さっそう〉と歩き、これまでにはなかった自由で華やいだ雰囲気に満ちていました。

「女性の時代」の到来を確信した城戸四郎(写真)は、旧いしがらみや価値観から解放されつつある女性たちが楽しみ、歓ぶ映画の製作に力を入れることで、新しい時代にマッチした蒲田映画を創り上げようと考えていたのです。

それまで、映画製作の中核の監督・脚本家は男性が占めており、女性は1人もいませんでした。「女性の心理を理解しているのは女性だ」と思った城戸は、水島あやめを初めて脚本部見習いとして受け入れます。

華々しい水島あやめの経歴と入所の経緯

男だけの職場に、突然若い女性が見習いとして入って来た。しかも大学を出た女性だという。男性中心主義の社会で生きて来た監督たちの心中は穏やかでなくなります。城戸はそんな所内の空気に一抹の危惧を感じます。

実は、水島あやめは蒲田撮影所に入る前から、映画界でたいへん注目されていました。大学4年の秋に小笠原プロダクションで「落葉の唄」の脚色を手掛け、わが国の女性脚本家の先駆けとして脚光を浴びました。

そして、2作目は海軍美談「水兵の母」を脚色。原作は全国民が知る国定教科書の人気教材で、海軍省が水兵や軍艦を提供して撮影に全面協力。大正天皇・皇太子の天覧・台覧も得て全国津々浦々で上映、国民的大ヒットとなりました。

そんな鳴り物入りで入所した水島でしたが、蒲田脚本部では、商業映画の脚本技法を一から学び直します。そしてわずか10か月で見習いを卒業し、正規の脚本部員として採用されます。

正式採用のポイントになったのは、蒲田のトップスター諸口十九〈もろぐちつづや〉がアメリカ映画視察帰国第1回主演作品の原作・脚本を公募。水島の社会劇「お坊ちゃん」が1等に当選したことでした。

この映画は城戸所長が総指揮を執り、蒲田所属のオールスターキャストで製作。松竹蒲田の総力を挙げ、撮影に約5か月をかけて完成。15巻の喜劇調の超大作は、3週続映という大ヒットを記録します。

その「お坊ちゃん」の撮影時期と並行して、水島は数本のプロットを提出。それに目を通した城戸は、新旧の価値観に翻弄されて生きる母と娘のストーリーは、多くの女性たちの共感を受けると判断、水島に脚本化を進めるよう指示します。

監督たちの蔑視と城戸四郎の庇護

ところが、城戸所長に目を掛けてもらっている水島に対して、監督のなかには快く思っていない者もいました。彼らは、水島が脚本について相談に行っても「女の書いたものなど可笑しくて読めるか」と鼻で笑って相手にしません。

そればかりか、水島のプロットに関心をもち相談に乗ってくれる監督と話していただけで、「あの2人は怪しい」という心ない噂が立ってしまいます。その監督もいつしか離れていき、いわれない中傷に水島は孤立していきます。

突然、男の職場に輝かしい実績をもった女子大出の新人が入って来た。男性が中心という旧い観念にとどまっていた監督たちは、男の沽券〈こけん〉に学歴に対するコンプレックスも重なって、激しく動揺したのです。

その年の秋、城戸は自分の目指す蒲田映画を効率よく製作していくために大きな組織改革を行います。監督・助監督・脚本家・カメラマン・俳優を6つ部に分けて、監督を中心にしたディレクターシステムを敷いたのです。

この時城戸は、水島をどの部にも配属せず、自分の直属にします。「女性映画」を推進するには、女性脚本家の育成が重要です。監督のイジメから守るためにも、城戸は水島を自分で育てることにします。

映画界の新しい職業・女性脚本家の道を切り拓く

こうして、大正15(昭和元)年に5本、昭和2年に4本、昭和3年には7本と、水島の原作・脚本は順調に映画化されます。ヒット作も生まれて、水島は松竹蒲田で貴重な女性脚本家となり、映画界で認知度を高めていきます。

そんな水島を、「サンデー毎日」が「わが映画界の新しい職業 女性脚色家」として、日活の林義子とともに大々的に紹介。日本の映画界に女性脚本家という新しい職業が誕生したことを伝えます。

当時の映画に対する風潮は、若者を誤った道に引き込むといった偏見が強く、とくに高等女学校や女子大では映画を観ることも仕事として関わることも固く禁止していました。ところが母校の日本女子大は、水島の活躍を目の当たりにして映画脚本家としての実績を認め、機関紙で同窓会の「非常な喜び」と称えます。

こうしたことが多くの女性を勇気づけ、水島のもとには脚本志望者の来訪や弟子入りを願う原稿が頻繁に送り付けられるようになります。水島はその対応に追われ、多忙を極める毎日となりました。

サイレント映画の全盛期と蒲田映画の黄金期

ところで、1928(昭和3)年の日本社会は不況のどん底にありました。いっぽうで、空前の映画ブームが到来します。映画入場料は歌舞伎などに比べてはるかに安く、不景気に苦しむ庶民大衆にとって手ごろな娯楽だったのです。

この映画人気は、東京の松竹蒲田撮影所の現代劇と京都の日活の時代劇が牽引しました。とくに松竹蒲田の明るく都会的な「蒲田調」映画は、不景気に沈む人々の鬱憤〈うっぷん〉や嘆きを解き放ち、明日への活力を与えて一大ブームを起こします。

そしてこの年は、世に名高い「蒲田調」が確立した年でもあります。五所平之助(写真上)・斎藤寅次郎・小津安二郎(写真中)・成瀬巳喜男(写真下)ら、水島と同年代の若手監督がそれぞれ個性豊かな映画を作り、島津保次郎・牛原虚彦・野村芳亭らベテラン監督たちも続きます。蒲田映画は一世を風靡し、まさに黄金時代を謳歌〈おうか〉。そんな仲間とともに、水島は映画づくりに熱中します。

蒲田の町には、震災復興が終わっていない銀座などから多くの映画ファンが集まり、商店街には軽快な「蒲田行進曲」が流れ、毎日お祭りのように賑わいます。蒲田は銀座に代わって「映画の町」「流行発信の町」になっていたのです。

この蒲田映画の黄金期に光彩を放ったのが、栗島すみ子・川田芳子・松井千枝子・田中絹代・八雲恵美子という美人女優たちでした。水島は、こうしたスターたちの主演・出演作品の原作・脚本も書いて活躍。脚本家としての絶頂期を迎えます。

水島あやめの主な「女性映画」

水島が得意とした映画は、「母もの」「少女もの」と呼ばれる「新派悲劇もの」でした。旧い時代のしがらみや価値観に縛られて、耐え忍びつつ生きている女性や少女が主人公の物語、いわゆる「お涙頂戴もの」でした。

しかし、これは城戸所長が力を入れている現代的な映画とは異なります。城戸は日々新しく生まれ変わっていく昭和モダンの都会を舞台に、明るく軽やかに生活する人々をコミカルに、スピーディに描いた映画を目指していたのです。

こうした城戸の方針に従って、水島も新たなジャンルの脚本に取り組みます。喜劇調の「夫婦もの」、男性との恋愛を絡ませた「姉妹もの」、人気作家吉屋信子の小説を原作とした「文芸もの」、そして「児童もの」などです。

ここで、水島あやめの脚色した映画作品の中から3本紹介します。

「空の彼方へ」昭和3年公開・文芸もの

原作:吉屋信子、脚色:水島あやめ、主演:川田芳子・柳さく子。

原作は「主婦の友」に連載された人気長編小説。馬込文士村の吉屋信子と蒲田脚本部の水島あやめが組んだ初めての作品。若い男女が織りなす恋愛模様を、東京・下関・大連を舞台に展開し、関東大震災も盛り込んだ長編ドラマ。つつましやかで堅実に生きる長女、解放的で自分の意志に従って行動する次女、目の不自由な三女は家族の愛に育まれて平穏な日々を送っている―この3姉妹が世相に翻弄されながらどのように生きたのか…。

この時水島は、撮影所に見学で訪れた吉屋と初めて対面。その後何度も会って気が合い、あちこちへ一緒に出かけたと書き残しています。

「明け行く空」昭和4年公開・少女もの/母もの

原作:新井睦子、脚色:水島あやめ、主演:川田芳子・高尾光子

人気雑誌「少女の友」の懸賞で一等になった小説を、水島が脚色。母は旧来の慣習に従って嫁ぎ先を離縁されるが、実家に帰ることもできず、教会で娘の幸せを祈りながら生きて行く。そんなある日、神様の計らいか、2人は再会する。しかし神に仕える身の母は、自分が実の母であることを打ち明けられない。生みの母を一心に乞い求める娘。そんな母と娘のつらい状況は、その後どう展開していくのか…。この映画はフィルムが現存し、今でも鑑賞できます。

「輝け日本の女性」昭和7年公開・スポーツ友情もの

原作・脚色:水島あやめ、潤色:野田高梧、主演:田中絹代・水久保澄子

ロス五輪の水泳競技で前畑秀子が大活躍したことで企画された。主演は田中絹代(当時23歳)。水泳で強豪の女学校で五輪出場に向けて猛練習を積んでいる主人公と親友。急病の父の看病を親友の協力で乗り切り、予選会で1着なったとき、父の訃報が届く。悲嘆のなか、代表に選出された2人は、ロスへと旅立っていく…。

公開の翌年に雑誌で対談が企画されます。この映画を観たという村岡花子に、水島は「会社から新聞記事を見せられ、2日で書き上げた」と答え、脚本家の仕事の難しさなどを語っています。

この3本は、原作・脚色・主演がすべて女性。ストーリーも女性観客層に向けた女性を取り巻くお話、すなわち「女性映画」です。そして蒲田撮影所に所属する水島と、馬込文士村に縁の深い吉屋・村岡とのエピソードもある作品です。

水島あやめが蒲田で歩み始めた道は、現代につづいている

このように、蒲田撮影所が「キネマの天地」として光り輝いた時代に、水島は撮影所に正式に採用された最初でただ一人の女性脚本家、そして城戸四郎所長が推進した「女性映画」の脚本家として颯爽と活躍しました。

水島は蒲田脚本部の在籍中に28本の原作・脚本を手掛け、ヒット作、話題作も数多く残しました。彼女は脚本の分野で女性の才能を生かして活躍できることを証明し、後進たちに道を拓いたのです。

橋田壽賀子が松竹脚本部に入ったのは、戦後の1949(昭和24)年のこと。その後テレビドラマの時代が始まり、ホームドラマやトレンディドラマ、NHKの朝ドラや大河ドラマなどで、次々と女性脚本家が頭角を現します。

こうして、今日の女性の花形職業であるシナリオライター大活躍の時代へとつながっています。女性シナリオライターの歴史は、今から100年前、蒲田撮影所脚本部での水島あやめの活躍がひとつの源流になっているのです。

「経済的な自立」という課題

ところで、こうして脚本家として社会的地位を獲得した水島あやめですが、そこに至る道はけっして平坦ではありませんでした。すでに紹介した「監督による女性蔑視」のほかにも、「経済的な自立」と「介護と仕事の両立」という乗り越えなければならない課題がありました。

まず「経済的な自立」。少女時代から、男性中心社会の影のような存在として蔑まれてきた母や女性たちをみて育った水島は、自分は女であっても「男や『家』や他人の世話にならずに生きて行きたい」と強く思い続けて来ました。

そんな水島は、新潟の生家からの仕送りで日本女子大で学びました。当然のことながら卒業すれば仕送りがなくなります。しかも入所1年目は見習い所員で、月々の賃金はアルバイト程度。正社員になっても最初は基本給も少なく、母と2人で暮らすにも大変でした。

そこで得意の小説で臨時の収入を得る道を考えます。懸賞への挑戦と雑誌への投稿で賞金や原稿料を得ようとしたのです。長年積み重ねてきた創作が功を奏し、いくつかの懸賞に当選。月刊誌にも採用されて家計を補います。この小説執筆は、のちの小説家としての礎になります。

このように、蒲田脚本部に入って数年は、女性蔑視の環境のなかで苦しい時期を過ごしました。水島は女性が自活する難しさを痛感しながら、城戸所長のもとで脚本の勉強に励んだのです。

そんな水島が、経済的な不安から解放されたのは1928(昭和3)年頃。日本社会はひどい不景気。就職率は東大卒で50%、早大卒は5%に落ち込み、失業者が急増。小津安二郎の「大学は出たけれど」が話題になったのは翌4年のこと。

しかし水島は、これまで書き溜めた原作・脚本が次々に映画化。給与のほかに賞与・脚本料・特別手当が支給され、家計は一気に改善します。水島は、母娘だけでの暮らしを案じて支えてくれた母方の祖父に、「給与が上がったので、どうぞ安心してください」と手紙を送っています。

こうして脚本家として独り立ちした水島は、脚本執筆で十分な収入を得るようになり、安心して暮らせる基盤を築きあげます。そして1933(昭和8)年、下丸子から久が原の文化住宅街の一軒家に引っ越します。数軒離れた近所には、池田義信監督と大女優栗島すみ子夫妻が住んでいました。

母の「介護」と「仕事」の両立という課題

また、1929(昭和4)年正月、最愛の母に難病が発症します。さまざまな病状から重度の片頭痛だったようです。現代でも対処の難しいこの病気で、母は寝たきりになる日が多くなり、水島の介護生活が始まります。

水島は派遣婦を頼みます。しかし、生来神経質な母はちょっとした変化や物音にも苛立ち、他人の世話を受け付けません。結局、水島は自分で母の面倒をすべて看ていかざるを得なくなります。

水島の脚本執筆の仕事場は自宅でした。母が元気な時は、食事・洗濯・掃除などの家事いっさいをやってくれましたから、水島は脚本の執筆に専念できました。しかし、忙しい脚本の執筆と母の介護の両方を1人で担うことになったのです。

その頃の脚本の仕事は、映画の質を高めるため監督や他部門との調整によって変更や書き直しが多くなっていました。いっぽう母の介護は、24時間神経を使い、休日もありません。水島自身も体調を崩し、寝込むことさえありました。

さらに、水島が得意とした「新派悲劇もの」が次第に製作されなくなります。明朗な「蒲田調」や小市民映画の人気の高まりによって、それまで蒲田映画の主流だった新派調映画が急速に終焉へと向っていきます。

そのうえ、トーキー映画の時代が訪れます。トーキーによって脚本技術は劇的に変化します。さらに大陸への進攻や加速する軍国化で軍需産業が盛んになり、騒音などで撮影環境が悪化。撮影所の大船への移転が決定します。

水島は、こうしたさまざまな課題と向き合いながら脚本家としての活動を続けました。そして1935(昭和10)年3月、撮影所が大船に移転する前に蒲田脚本部を退社します。退社の理由の一つは、年々病状が進む母の介護のことでした。

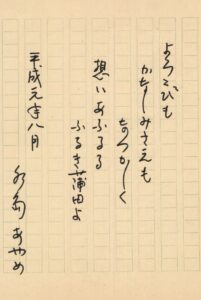

「よろこびもかなしみさえもなつかしく 想いあふるるふるき蒲田よ」

これは水島が亡くなる1年前、86歳の時、蒲田撮影所時代を思い起こしながら詠んだ歌です。

また、こんな言葉も書き残しています。「大正十五年から昭和十年までの撮影所の生活は、私の一生のうちで、一番思い出の多い時代であった。喜び、悲しみ、世の中というものの複雑さ、人の心のさまざま、すべてが初の人生体験であった。」

水島が蒲田脚本部で活躍したのは、およそ10年間。蒲田撮影所が日本の映画界で燦然と輝いた時代に、城戸四郎所長のもとで、後世に名を残す若き日の監督・脚本家・男優女優・子役らとともに活躍したのが水島あやめという女性でした。そして、お隣の馬込文士村で活躍した吉屋信子、村岡花子たちとも映画製作や文筆活動を通じて交流し、働く女性としてお互いに切磋琢磨しました。

そんな蒲田脚本部時代に、水島は「女性映画」というジャンルで個性を発揮し、得意分野を磨いて社会的評価を獲得。男性にも負けない給料をもらって経済的に自立し、寝たきりの母の介護をしながら脚本の執筆を両立。1人の人間として自分らしく生きる基盤を造ったのです。

蒲田脚本部を退職した水島は、撮影所の関係者がほとんど大船近郊に転居するなか久が原に残り、1945(昭和20)年の大空襲で故郷・新潟南魚沼に疎開するまで、小説家として数多くの作品を雑誌や単行本で発表して活躍します。

写真協力 高野恵美子氏/マツダ映画社

シナリオ執筆中-300x231.jpg)

-195x300.jpg)